中学受験の国語:3色印付け読解法で偏差値15アップが可能?実践法を解説!

中学受験で、国語を苦手とするお子さんてけっこういますよね。

「わが子の国語の点数が安定しない…」

「国語の成績を上げる具体的な方法が、イマイチわからない…」

と感じている方も多いでしょう。

「国語はセンスではない」

「具体的方法を実践すれば成績は上がる」

という意見も聞くけど、何をどうすればいいのかしら?

塾の先生には「国語は、成績が上がるのに時間がかかる」

って言われたわ。

ご安心ください!国語ほど成績を上げやすく、1度上がったら下がりにくい科目はありません。

この記事では、文章問題で効果的な「印付け」「線引き」の実践方法を解説していきます。

うちの子みたいに、国語に苦手意識がある子でも、大丈夫かしら?

もちろん!

なぜなら道具を使うからです。

ボールペン、ですか?

はい。4色ボールペンです。

ただし黒は使わず、赤・青・緑の3色を使います。

このやり方による指導で、私の生徒たちは国語の偏差値が5~27上がったのです。

何より国語を好きになり、自分から集中して取り組むようになりました。

「国語が好き」という気持ちが土台になるので、自主性が育ちます。

そして判断力や思考力が育ち、社会人になっても使える読解力が、一生モノの財産として身につきますよ。

難しいルールはないので、ぜひ取り組んでみてください!

中学受験の国語力を上げる3色印付け読解法とは

4色ボールペンの赤・青・緑の色を使って読解問題に取り組む方法を、ここでは「3色印付け読解法」と呼んでいきます。

この章では偏差値を上げる3色印付け読解法の紹介、その効果と実例を解説していきます。

中学受験生の読解力を上げる印付けの基本ルール

まず、読解力を上げる3色印付けの基本ルールをお伝えしましょう。この方法を理解することで、効果的な読解の進め方がおわかりいただけると思います。

準備するもの

●4色ボールペン

親御さんや先生と一緒にする場合は、2本用意してください。

●国語の読解問題

問題はどのようなものでもいいです。最近やったテストでも、塾で使っている問題集でも、何でもOK。物語文でも論説文でも、お子さんがやりたいと思うものを、選んでもらってもいいですね。

ただ、長文読解が苦手というお子さんは、慣れるまでは比較的短めの問題からチャレンジしてみましょう。

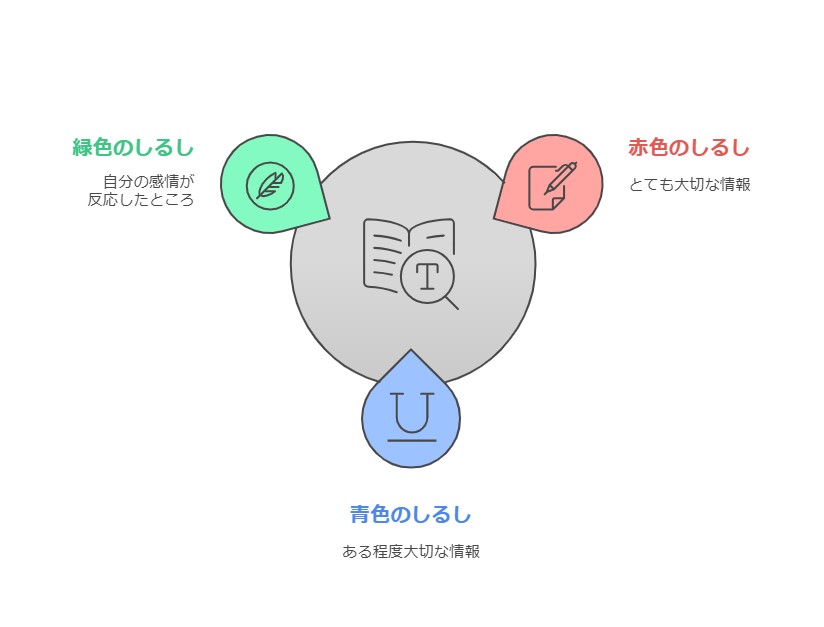

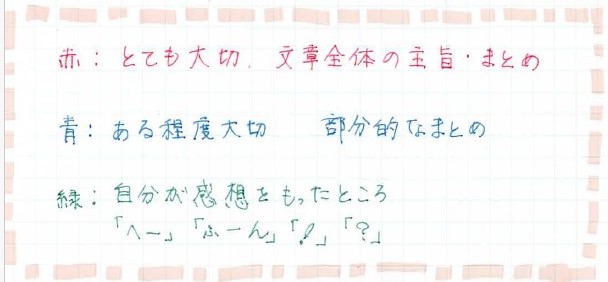

色の使い分け方

それぞれの色で、以下のところに印を付けます。

赤:重要な部分。文章全体のキーワード、接続詞、等

青:ある程度重要。段落内におけるキーワード、接続詞、等

緑:おもしろいと思ったり興味を持ったり、自分が感想を持ったところ。

「へー」「ふーん」「!(驚き)」「?(疑問)」等

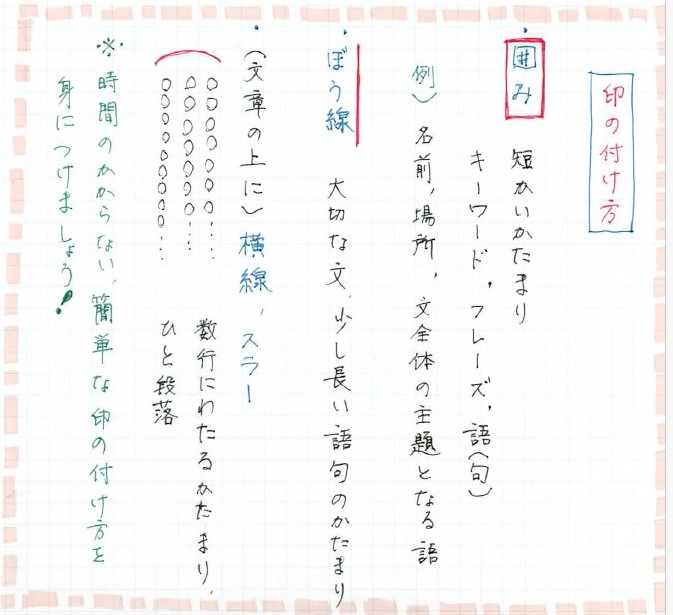

印の付け方

付け方は、シンプルにマーキングしていけばOK。ただ、極力簡潔に付けること。

・傍線

・四角で囲む

・数行にもわたって線を引きたいとき、段落全部に印を付けたいときは、上の余白に横棒を引く 等

付けるルールは、自分たちで決めていい。ただし、簡単にできるやり方で行う。だらだら引かない。

コツ:印付けには、時間をかけないこと!

色分けで十分意味合いが区別されているので、波線でなくても大丈夫です。

注意点:必ず4色ボールペンを使うこと!

8色や12色のカラーペンや、3色それぞれのペンを交互に使い分ける、といったことは厳禁です。

1秒を争う作業なので、全神経を読み取りに集中させるために、ムダな動きは一切排除します。

お勧めはお店に行き、試し書きをしてみることです。メーカーによりペンの形状が異なるので、書きやすさも個々により異なります。また、同じメーカーでも滑らかさが違うこともありますね。

お子さん本人に選んでもらえば、気分が盛り上がって、やる気がわきますよ!

私は生徒たちに「赤は、大事。青は、まあ大事。緑は、何かを感じたところ」と教えていました。

傍線、四角、横線だけでいいんだー。

コツは時間をかけないことね!

印付けの理由を互いに説明しあう

読んだ後は、それぞれの色を付けた理由を説明してもらいます。最初は、緑→赤→青の順番で進めるとよいでしょう。

緑については、問題の意図とは一切関係なくても大丈夫。お子さんが、直感的におもしろいと思ったところや、関心がある部分について、語ってもらってください。

この時大切にしたいのは、以下の3点です。

- 否定的な指摘を避ける

- 興味を持って耳を傾ける

- お子さんの話を深めるような問いかけをする

このプロセスを通し、見ず知らずの大人が書いた文章に対して、お子さん自身が解説者の立場に立つことができます。この過程は、子どもが文章に親近感を持ち、自信を持つ重要なステップとなるのです。

また、親御さんも緑の印を付けた部分について、説明してあげてください。

大人の視点からものごとを見るとどのようなとらえ方になるのか、子どもが知ることができます。

そして、赤、青、お互いのマーキングした部分について相手に説明する、という手順です。

緑色の印のところは、まちがってるとか、おかしいとかってないんだね。

「へー」とか、「ふーん」って思ったところに線を引くぐらいなら、ボクだってできそうだな。

中学受験生が3色印付けをする3大効果

3色で印付けるって、それで国語の成績が上がりやすくなるのかしら?

3色印付けをしながら文章を読むと、どのような効果があるのでしょう?

そして、なぜ国語が苦手なお子さんの成績を上げることが可能なのでしょうか。

この読解法の気になる効果を3つ解説していきます。

(1)判断力、分析力等の向上

3色の印を付けることで「情報の重要度」や「主観か客観か」を瞬時に判断する能力が培われ、分析能力や論理的思考も養われます。

(2)視覚化による時短

考えた過程が視覚的に残るため、読後どの部分が重要であるかは一目瞭然の状態。

また、キーワードや解答の手がかりとなる重要箇所が、探さなくてもひと目で判断可能です。

結果的に問題を解く効率が上がり、解答の時短につながります。

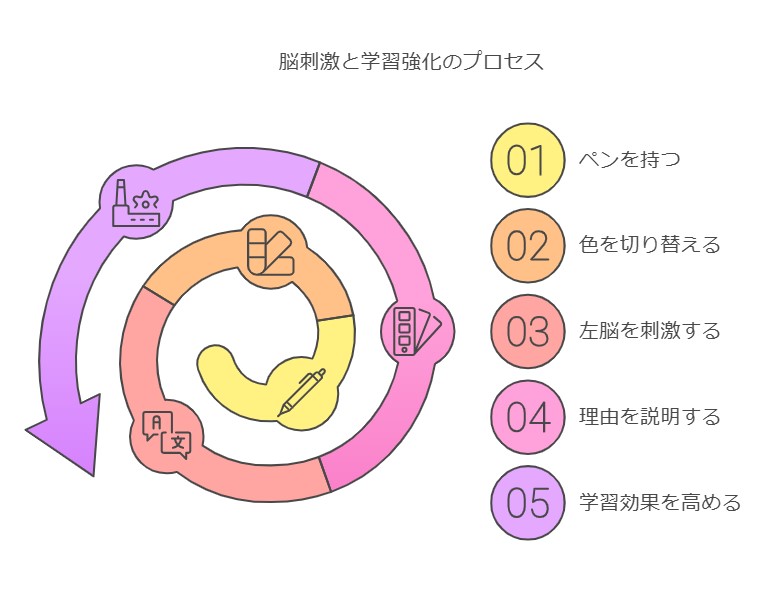

(3)脳への刺激と学習効果の促進

右手でペンを持ち、色を切り替えながら作業することで、言語脳である左脳が刺激されます。そして、読後にそれぞれの色を付けた理由を説明するアウトプットが、さらに脳を刺激!

記憶や情報の定着といった真の学習効果は、インプット(読む・聞くといった入力作業)のときではなく、アウトプット(話す・書くといった出力作業)のときに高まります。

ですので「読んだ後に説明しなくちゃいけない」という印付けは、【出力前提の入力】ということとなり、学習効果を飛躍的に高めるのです。

3色印付けは、算数の途中式の役割も果たします。どの時点で誤った読み取りをしたのか等、誤答の原因も視覚化されるのです。

中学受験で威力を発揮!実例に見る3色印付けの効果3選

印付けの効果はわかったけど、実際子どもがやってみて、どれぐらい偏差値って上がるものなのかしら?

それではここで、3人の生徒の事例を紹介しましょう。

偏差値が上がること以外に、

・生涯にわたる国語力

・緊張下に置かれても、ぶれることのない論理的思考力

が身につくことにも、ご注目ください。

N君:1年7カ月で偏差値27アップ

完全個別塾で受け持ちました。偏差値は1年7カ月で27上がり、江戸川学園取手中学校に合格。

大学は理系の学部を目指したので、試験科目に国語はなかったとのこと。しかし、全く勉強していないのに、模試の国語は毎回好成績。お母様は「なぜ理系の入試では、国語が選択できないの!?」と、嘆いていました。結果的に、早稲田大学に合格!

POINT:1度身につけた読解力は、一生涯の宝物になる

T君:5カ月で偏差値25アップし開成中学に合格

四谷大塚フォローで受け持ちました。他の3教科の偏差値は60代で、国語だけが40代。有名どころの家庭教師センターの実績ある先生が3人ついても、上がる兆候が見られず、私に担当が回ってきました。

5カ月後、無事に偏差値25アップし、その後は安定してキープ。開成中に合格しました。

POINT:途中、模試等で他の3教科の成績に波があったときでも、国語だけは不動の成績だった。苦手だった国語が安定していたおかげで、他教科に力が注げた

Eちゃん:30倍の競争率を突破!第一志望校に合格

上がった偏差値は、5ぐらいでした。

第一志望の麗澤中に1次、2次で落ちてしまい、それでも3次を受けると決意。1次・2次は4教科で競争率4倍ですが、3次は国・算2教科で、倍率30倍以上になります。

結果は、見事合格を勝ち取りました。「得意の国算だから勝負できる」という生徒の強い意志力に、私も感動。12歳の子が「受験当日という極限状態に置かれても、これまで培った数年間の全てを出しきれる」というのは、常日頃いかにしっかり根拠を置いて解答しているかを物語っています。

POINT:3色印付け読解法の効果は、単に偏差値が上がるだけでなく、どのような環境下でもしっかりした分析と判断ができるようになる

3色印付けの読み方に慣れると、自主的に点数を取りに行こうという【攻めの読解力】が身につきます。

国語の成績を上げる印付け実践方法:攻めの読解力を身につける手順

3色印付けの実践方法は、前章で簡単にお伝えした通りですが、ここでは実例をお見せしながら、より詳細に説明していきます。また偏差値が実際に上がるまでの手順、そして注意点や利点も解説するので、ぜひ参考になさってください。

国語偏差値を上げる3色の印の付け方

まずは、基本となる各色の印の付け方をおさらいしましょう。

そして物語文・論説文における、印の付け方をご説明します。

読解力を上げる印の付け方

3色印付けの実践手順は、以下の通りです。

導入段階の手順

初めにお子さんとこの読解方法を試みるときは、慣れるまで様子を見ながらゆっくり進めてください。

1:3色印付けをしながら読む

2:お互いに見せ合い、色を付けた箇所を確認

3:緑→赤→青の順で、印付けの理由と説明を相手に聞いてもらう

4:設問文に取り組む

『1題やってすぐ設問に取りかかる』という形式のくり返しでもよいです。

あるいは『印付けだけを、5つぐらい文章問題を使って行い、印部分の説明をし合い、改めて通常の解き方をしてみる』等、お子さんの様子でご判断ください。

どのように進めたらやりやすいかを、お子さんに尋ねてみるのもよいでしょう。

通常の手順

数題解いて慣れてきたら、徐々に規定の時間内で問題を解いていきます。

上記の4番が、2番の前に入る形です。

1:3色印付けをしながら読む

2:設問文に取り組む

3:お互いに見せ合い、色を付けた箇所を確認

4:緑→赤→青の順で、印付けの理由と説明を相手に聞いてもらう

(状況を見て、青を省略してもよい)

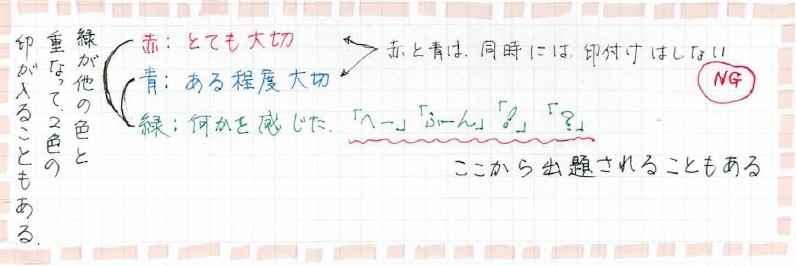

それぞれの色のイメージは、以下の通りです。

赤:とても大切 青:ある程度大切 緑:何かを感じた

それぞれの色について

【赤】

- 最重要部分

- 文全体に関わる内容やキーワード

- 著者や作者が最も伝えたい部分やポイント箇所

- 3、4カ所のみでもOK

【青】

- 赤ほど大切ではないが、ある程度重要

- 文全体に関わってはいないが、その周辺部分をまとめている

- 文全体に関わってはいないが、その周辺部分のキーワード

- 全体的に分散し、数的には赤より多くなる傾向がある

【緑】

- 作者の意図と特に関係なく、自分の心が何かを感じたところ

- 不正解がない世界。どこに印を付けても、全部マル

- けっこう「ふーん」「へえ」は大事。侮れない。そこから出題されることが多々ある

(著者や作者は、人の心を動かしたくて文章を書いているわけですから、それを読む子どもも当然何かを感じますよね)

この【緑】を付ける作業が入ると、子どもはボーッとしていられません。「何かを感じなければいけない」状況に追い込まれます。文中でせめて3カ所は緑の印が入るよう、待ってあげてください。

感じる心を養いましょう。

【赤】と【青】は客観的視点を、【緑】は主観的視点を養います。

付け方

次は付け方です。

●印を付けていく際、緑が赤または青と重なっても、問題ありません。

ただ、赤と青は同時には付けません。

●ダラダラ引かず、簡潔に付けます。語句等に傍線を引くときは、「1文字でも少なく」を心がけましょう!

例:NG 太郎は○○○○○ → GOOD 太郎は○○○○○

※ 人名に印を付ける際、あとに続く「てにをは」のような助詞には付けない

こういった小さな取捨選択の積み重ねが、お子さんの判断力を培います。

●印の種類は、「傍線」「囲み」「余白上部にスラ―(山型の横線)」

この3種類で十分です。

次に3色印付けのやり方を、物語文と論説文の具体的な例で見ていきましょう。

物語文を3色印付けで読む方法

物語文で印を付けるところは以下の3つが中心となります。

(1)人物や背景の状況設定を示す言葉や語句

(2)気持ちを表す言葉

(3)情景描写

1つずつ説明していきますね。

(1)人物や背景の状況設定を示す言葉や語句

文章の初めの方、場面・流れが変わったところに多く記されています。

登場人物の名前、年齢、場所、時間帯、モチーフ(話の流れを作る重要な物)等。

(2)気持ちを表す言葉

直接「悲しい」「嬉しい」という気持ち言葉の他に、表情・様子・セリフ・行動を表す部分に着目しましょう。

物語や小説は、話の途中で何かがおこり、登場人物の気持ちがゆれ動いたり、変化したりするのがお決まりのパターンです。ですから、その際の心情表現を見逃さないようにしましょう。

(3)情景描写

環境、風景、天候等の情景は、「主人公の心情」や「あらすじの方向性」を表すのによく用いられます。

例:美しい夕日、虹、黒雲、雷、北風

これらは話の中で、「象徴」「人物の内面」や「ストーリーの伏線」としても用いられます。

物語文では、必然的に【人物の心情】が問われます。

(1)~(3)は、全て登場人物の「気持ち」に関係していますよね。

その点を意識して、印を付けていきましょう!

論説文を3色印付けで読む方法

次に、説明文や随筆を含む、論説文における3色印付けのやり方を見ていきましょう。

論説文では、筆者の「主張」や「論点」等に印を付けます。

見つけ方としては、以下の通り。

●文の最後でまとめている

●冒頭部分で主張から始めている

●言葉を変えてくり返し表現している

●文末が以下のようなもの

~が重要です/大事です/大切です。

~なのです。

~ければなりません。

~ということです。

●文頭に以下のような言葉が使われている

まとめや言い換えの言葉:このように、つまり、要するに 等

並べる言葉:まず、第1に、次に、第2に 等

流れが変わる接続詞:しかし、ところが 等

物語文も論説文も、基本は変わりません。

何回か読んで実践し、お子さんのやりやすい形に作り上げていってください。

たくさん問題に取り組んで、実践力をつけようね!

注意点!印付けの効果を台無しにしないために

3色印付けの原則を、だいたいおわかりいただけたでしょうか。

ここで注意していただきたいことが、1点あります!

印付けをした箇所について否定的な言い方は避ける、ということです。

お子さんの印を付けた箇所が、明らかに不適切であったとしても、いきなり「違うよ」的な表現は避けてください。

緑の印に対してはもちろんですが、赤と青についても否定的表現はNGです!

そういうリアクションをされれば、言われた方は心くじけてしまいますよね。

せっかく考えて考えて印付けたのに、いきなり「あ、そこ、おかしいね!」「バツだよ」なんて言われたら、やる気なくなっちゃうよ~。

適切な箇所に印が付いていない場合、お子さんの意見を否定するのではなく、もっとふさわしい箇所が無いか、言葉がけをしてあげてください。

【例】

「なぜここに線引いたか、話してくれる?」

「ああ、そういう考え方もあるかな。じゃあ、××の方も大切になってくるよね。そっちはどうだろう」

「うん、うん。ただ、もしそうなら〇〇の部分はもっと~じゃないの?」等、

言った内容に対して深ぼりしたり、関心を持って問いかけたりしてください。

3色印付けの読解法は、文章を自分の表現で解説し、思考を掘り下げながら理解を深めていく手法です。この過程を通じて、自分の思考を論理的に分析することができます。

子どもにかける言葉を考えることは、確かに骨の折れることかもしれません。ただ、子どもたちも国語力を上げるために日々奮闘しています。ですから、伴走する大人側も多少は知恵を絞って、お子さんにやる気が出る表現を選んだ言葉がけをしてあげてください。

否定的なリアクションは印付けの効果を、時に台無しにする恐れもあることを、心に留めておきましょう。

テストなしでもリアルタイムで実力確認!3色の印付けで成長プロセスを可視化

この3色印付け読解法の優れている点は、

読解力がついていく過程を、随時見ることができるという点!

何かテストを受けたりしなくても、【読解力がつくプロセス】を、見ることが可能なのです。

そんなことできるんですか!?

通常なら成績というものは、実力がついてから実際の偏差値が上がるまで、1~3カ月はかかるものです。でもこの3色印付け読解法は、現時点で以前より成績(実力)が本当に上がっているのか、見て確認することができるんですよ。その方が、お子さんだってやる気が出ますよね。

では、実際にお見せしましょう。

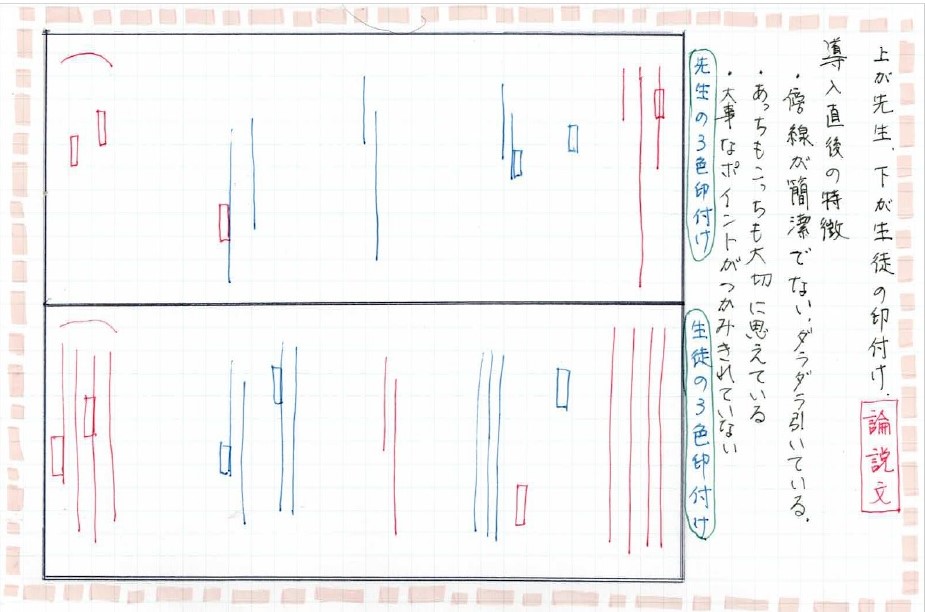

ここでは、読解力の違いのみにフォーカスしたいので、緑なし、赤・青の2色のみ表示します。

3色印付け読解法を使った最初のころの授業ではこのような感じです。

画像は、論説文で3色印付けをした際の印の分布具合の傾向を、例示したものです。

先生(上)と生徒(下)が付けた印の箇所の違いにご注目ください。

子どもの印付けの特徴として、以下の傾向が見られます。

・簡潔でない

・まだポイントがつかみ切れておらず、どこが大切か不明瞭

・どれが全体のキーワードが把握できていない

しかし、数カ月たち実力がついてくると、生徒の付けた印は大人の印付けの箇所に近づいてきます。

これは1つのサンプルですが、一般的にこういった変化の傾向があります。

先生の印付けと、ほぼ同じ箇所に赤や青が入っていれば、適切に解答の根拠を探し出せていると考えてよいです。テストの解答技術が整って、回答に慣れてくれば、実力は点数に反映します。

先生、もう1つ問題があります!

私がこれを子どもとやっても、私の実力が子どもと同じレベルだったら、どうなるのですか!?

最悪、子どもが正しくて、私が間違ってることだってあるかも…

そうですね。

やり方としては、次のような方法が考えられます。

(1)家庭教師や個別塾の先生に頼む

(2)お父さんお母さんが、まず解説を見て、あらかじめ適切な箇所に印を付けておく

(3)子どもが1人で3色印付けをして、付けた理由を親に話し、フィードバックをもらう

→ ある程度の効果はあるので、ぜひ試して様子を見てください。

なぜ偏差値が上がる?3色印付け読解法の”根拠と真価”を徹底解明!

3色印付け読解法の効果、また実践法はだいたいご理解いただけたでしょうか?

ここで、この読解法を実践する意義を【過去】【現在】【将来】の視点から、お伝えしたいと思います。

- 【過去】3色の印付けを考案した経緯

- 【現在】現状一般的に使われている印付けと、この3色印付けの違い

- 【将来】今後の中学受験で、成功の鍵となる読解力

お読みいただければ、なぜ3色印付け読解法で偏差値アップが望めるのか、根拠とその真値を納得いただけることでしょう。

では、ひとつずつ説明していきますね。

中学受験生に3色印付け読解法を使うようになった経緯

ここでは、3色印付け読解法を考案した経緯を、お伝えします。

この印付けの効果にしっかりとした根拠があることを、ご確認ください!

齋藤孝氏の3色ボールペン読解法を参考に

そもそもこのやり方を授業で使ってみようと思ったのは、新聞で齋藤孝氏(教育学者/明治大学教授)のコラムを読んだのがきっかけでした。

4色ボールペンを使って、楽しみながら子ども、学生、大人の読解力を飛躍的に深めていける。しかも超簡単、難しい理屈やルールは一切なし!

ということで、早速レッスンに導入。生徒たちの様子を見て、受験生用に少しルールを加えたところはありますが、ほとんどそのまま使っています。

斎藤氏が提唱する『三色ボールペン読解法』は、読書を単なる情報収集とせず、主体的に読める実践的テクニックにまで深めています。

「3色ボールペンの威力は、威力を信じて使った人にははっきりとわかる。私がこんなにこの道具にこだわるのは、これが脳の働き方を鍛えるからだ。主観と客観をスイッチし、優先順位をクリアにする。情報の目的は、最終的には使えるアイディアを生み出すことにある。(中略)なんとしてもヒントをつかむという攻めの姿勢が情報活用のカギだ。3色ボールペンは、この攻めの構えを習慣化させる。」

『情報活用のうまい人がやっている3色ボールペンの使い方』齋藤孝(著) 旧版 あとがきより

これらを実践した人たちは、「理解度の向上」「主体的な読書」「効率的な情報整理」を実感しているそうです。

子どもたちが文章読解する上で、まさに必要なスキルですよね。

参考元:Amazon『情報活用のうまい人がやっている3色ボールペンの使い方』齋藤 孝 (著)

ユダヤ式教育法の土台となる『聖書』を参考に

よく「◯◯は、私にとってバイブルだ」というセリフを聞きますが、3色印付け読解法の進め方は、バイブル(聖書:5,000年間ベストセラーであり続ける、まさに【結果を出す】ことを実践する書物!)の言葉から多くのヒントを得ています。

そして、それらのエッセンスは、子どもたちのやる気を醸し出すのに、かなり有意義でした。

要素としては、以下の3点があげられます。

①目で見て、手で触れるものを手段として使う

→安心感につながる。安心感の中でこそ、潜在的エネルギーが躍動できる

②学んだことを家庭で養育係となる大人に話して、アウトプットする

→記憶の定着を助け、知識を再吟味する機会になる。学んだ知識が、知恵に移行する

③子どもの「楽しい」という気持ちを利用する

→どんなに頭がよくても、継続した学びがなければ受験スキルは身につかない。「勉強はおもしろいし、楽しい!」と感じるからこそ、子どもは自主的に学習に向かっていく

ユダヤ人口は世界の0.2%程度ですが、ノーベル賞受賞者の22%、世界的大富豪の35%がユダヤ人です。

ナチスの迫害だけでなく、長い歴史の中で数々の試練をくぐりぬけてきた彼らは『財産を奪われても知識を奪われることはない』という観点に立ち、独特な家庭教育を行ってきました。

例えば、以下の人たちがユダヤ人です。

・マーク・ザッカーバーグ(フェイスブック・現メタ)

・ラリー・ペイジ(グーグル)

・ハワード・シュルツ(スターバックス)

・スティーヴン・スピルバーグ(映画監督)

・ダニエル・ラドクリフ(俳優、ハリー・ポッター役)

・ボブ・ディラン(音楽家)

・アインシュタイン(物理学者)

他にも、数々の世界的な著名人が存在します。

ユダヤの家庭教育の根本となる『聖書』を、私は小学生のときから読むチャンスに恵まれていました。今でも毎日読んでいます。ですから思考のどこかで「こうやったらうまくいくのでは?」と、聖書のやり方をヒントに、問題解決に向かうことが多かったのです。

実は、私が『ユダヤ人から優秀な人材が多く排出されている理由』という話を耳にするようになったのは、最近になってからです。3色印付け読解法がこれだけ成績アップに貢献するのは、ちゃんと歴史的にも根拠があるのだなと、今さらながら納得したのでした。

参考元:Newsweek日本版 for WOMAN 超一流を育てるユダヤ人の家庭教育で受け継がれてきた「五つの教え」

生徒を自分の子だと思っての指導から

私は体調が原因で子どもを持つことがかなわず、担任となった生徒には「我が子にしてもいい」と思うほど情がわいてしまうのでした。

そのため、当時は「何とかこの子の成績を上げる手だてはないものか」と、見るモノ聞くコト全て、成績アップに結びつかないかと考えている状態でした。

自分が学んだカウンセリング、心理学、コーチング、脳科学等、全てを総動員して生徒の成績アップをめざしました。

こうして誕生したのが、3色印付け読解法です。

【齋藤孝教授の3色ボールペン読解法】をヒントに、

【ユダヤ式教育法】を土台として、

私の【情熱と愛情の全て】を傾けたのでした。

国語における「一般的な印付け」と「3色印付け」の違い

普通の印付けと、この3色印付けって何が違うの?

鉛筆でする「普通の印付け」と「3色印付け」って、どのような点に違いがあるのでしょう。

「黒1色だけの印付けも満足にできないのに、3色を使い分けるなんてたいへんそう」という声も聞こえてきそうですね。

ここでは「3色印付け」を使って文章を読むことは、一般的な印付けをしながら読むことと、どのような違いがあるかご説明しましょう。

大きな違いは、以下の2つです。

(1)細かい部分に意識が払えるようになる

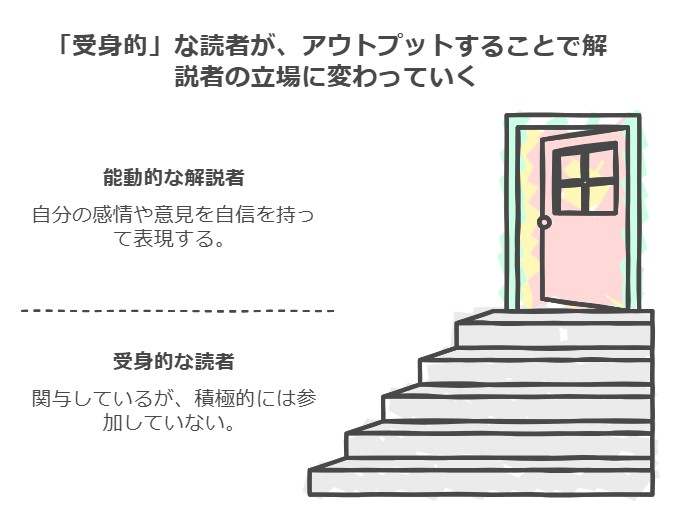

(2)読者という「受身的」立場から、解説者という「自発的」「能動的」立場に切り替わる

順番にご説明しますね。

(1)細かい部分に意識が払えるようになる

国語ができない子の原因の1つに「ストーリーを追うことに目が行き、細部に意識がはらえない」という特徴があります。こういう子は、印付けをしたとしても当然のことながら、書かれていることの重要度のレベルまでは考えていません。それを解決してくれるのが、赤と青の使い分けなのです。

赤と青の区別をしながらの印付けをしているとき、子どもたちの頭の中では以下のような考えが浮かんでいます。

「著者の1番言いたいことだから、赤!」

「この主張は大切だと思うけど、まだまだ話の流れは変わりそうだから、青にしておこう」

「文章全体にかかってくる内容だから、ここに赤い線を引かなきゃ」

「このキーワードは、前半のカギとなる言葉だけど、後半は違う話題になるから、青で囲もう」 等

1つの文章を読むごとに、何度もくりかえし、大切さのレベルを考え、色の判断をしなければならないので、文章の細かい部分にかなり意識を払えるようになります。

最初は、赤でも青でも印を付けておけばOK。親御さんや先生と比べ合ったり、話し合ったりする内に、判断のカンが鍛えられていきます。要は、回数を重ねること。

くり返す内に、細かい部分に対し自然と意識が向くようになっていきますよ!

(2)読者という「受身的」立場から、解説者という「自発的」「能動的」立場に切り替わる

子どもは文章を読む中で、自分の感情や意見に気づきます。そして、それを説明することで、読者の立場から解説者という立場に切り替わることになります。子ども自身が解説者に移行するわけです。

受験で出題される文は、小学生にとっては難解です。時には高校、大学レベルの文が出題されることも……。大人でも理解が難しい文章を、子どもが丸ごと理解することは容易ではありません。

そこで、3色印付け読解法では、子ども自身の感情や意見を【入口】として、文章の世界に入り込んでいきます。

例えば、

「◯◯というところに親近感がわくなー」

「へ~。そんなこと昔はしてたんだ。」

「確かに◯◯するのはムダだよな」

といった感じです。

大人がこれらの意見に対して問いかけをすることで、子どもは部分的にでも、その課題文の解説をすることになります。

こうして「読む」という【受身的立場】から、「説明する」という【自発的立場】に転換し、子どもの心の中から文章に対する障壁が取り除かれ、親近感が生まれるわけです。

「読んでみよう」「内容をもっと理解してみよう」という気持ちになるーーー子どもを、カタイ城壁で囲まれたタテモノの【入口】の前に立たせてあげるイメージです。

大学受験にまで波及する【読解力】が中学入試の鍵

今後の中学受験では、どの教科においても「読解力」必須の問題が増加傾向にあります。これは中学入試問題が、大学の共通テストの傾向に寄せてきているためです。

何といっても中学校側は、大学入試で通用する生徒を求めています。そのため、共通テストを解ける力を測る問題が増えているのです。

2021年から始まった大学入学共通テストでは、以下のような傾向が見られます。

●文字数の増加:毎年増加し、2023年には2万4,060文字に達した

●問題形式の多様化:情報処理能力、論理的思考力、分析力がより必要とされる

●試験時間の延長:2025年度から、現代国語は90分に延長される

上記のような大学入試の傾向は、中学入試にも影響を与え、文章読解の重要性はさらに高まるでしょう。

さらに、国語以外の教科でも読解力が必要とされるケースが増えています。

例えば、算数の文章問題は長くなる傾向にありますし、他の教科でも「意見を述べなさい」等、実験の考察や資料読解といった記述形式の問題が見られるようになりました。

このように、中学受験では「科目横断的な読解力」が求められる傾向にあります。

これは、大学入試で通用する生徒か否かを、中学の入試段階でふるい分ける目的もあるでしょう。

共通テストの傾向をとらえた読解力の強化が、今後の中学受験での成功の鍵です。

3色印付け読解法を、その突破口として活用してください。

受験国語の3色印付け読解法に関するよくある質問

ここでは、3色印付け読解法に関するよくある質問に、お答えしていきます。

質問1.

4色ボールペンって、いくらぐらいですか?お薦めのメーカーはありますか?

私が使っているものは、本体350円、税込385円の物です。税込660円する物もありますが、どのメーカーがいいというよりも、ペンの握り具合が本人に合った物を、店頭で実際手に取って選んでみるとよいでしょう。

質問2.

このやり方は、どのような教材や問題でも使えますか?

はい。お使いの問題集、過去問、模試等、ふだん読んでいる雑誌でも使用することは可能です。

質問3.

印付けをする時間を、通常の設定時間より多めに取る必要はありますか?

印付けを始めたばかりの時は、ある程度多めの時間設定をしてください。

あるいは、『印付けだけやって、その後設問に取り組む』のもアリです。

慣れてきたら、時間を増やす必要はありません。

単純な傍線や囲み等、簡潔な印の付け方にして、時間をかけないようにしましょう。

質問4.

各色、何カ所ぐらい入れるのが適切ですか?

問題文の長さにもよります。赤なら3~5カ所ぐらいでもOK。

青は個数はそれほど気にする必要はありません。数よりも、全体的に分散するように付けるとよいでしょう。

緑は慣れてきたら、3つぐらいで十分。本来いくつでもかまいません。

質問5.

3色印付け読解法は、始めてどれぐらいで、結果が出てくるものなのですか?

当然お子さん1人1人によって結果は違ってきますし、指導の仕方によっても効果の出方は異なります。

目安としては、始めて1カ月から3カ月ぐらいで、子どもは読解力を深め、適切なところに印を付けられるようになります。その後、1、2カ月してからテストの点数に反映されることが多いです。これを基準に、早い子・遅い子それぞれ2カ月ぐらいの前後差があると、とらえていてください。

質問6.

国語の成績を上げ、安定した成績を維持するために、3色印付け読解法は、どの子にも有益ですか?

そう考えていただいて、ほぼ大丈夫だと思います。むしろ大切なのは、導入方法です。

理解が不十分な子供を叱りつけたり、無理に急かさないようにしましょう。

また、何らかの学習障害を持っていらっしゃるお子さんには、その子に寄り添った個別対策が必要になりますので、お子さんを指導している家庭教師、塾や学校の先生にご相談ください。

質問7.

どのタイミングで、3色の印付けから通常の鉛筆の印付けに切り替えますか?

小6の夏休み明けぐらいが理想です。

ただその前でも、大きいテストの2、3日前に、いったん鉛筆の印付けに切り替え、テスト後に再度3色に戻してもよいでしょう。

のテストに慣れるまでの練習期間を、十分持ってください。

質問8.

注意点はありますか?

本文にも書きましたが、子どもの印付けの箇所について、ストレートに批判する言葉がけは控えてください。

むしろその箇所に付けた理由を尋ねる必要があります。

また、付けるべき重要な箇所についてはどう考えるか、意見を求める形で気づかせてあげてください。

大人が印付けしたものと比較して見せると、どの子も「もっと適切なところに印を付けるぞ」というリアクションをするのが、面白いなと思います。

攻めの読解力を身につけ国語迷子を脱却しよう!

これまで4色ボールペンを使った3色印付け読解法について説明してきました。

大切なのは、目の前のお子さんの様子を見ながら、無理のない範囲で進めていくことです。

この記事の大事なポイントをまとめますね。

子どもの良いサポートができるよう、ご一緒に確認しましょう!

- 3色印付け読解法は、どのような教材や読み物にも使える

- 赤は大切、青はまあ大切、緑は感想を持ったところに付ける

- 印は極力シンプル、かつ簡潔に行う

- 使うペンは4色ボールペン1本で、色を切り替えながら行う

- 3色印付けを導入する際は、子どもの様子を見ながら段階的に行う

アレンジ自由、ステップバイステップで進め、子どもの理解に合わせる - 導入時の手順

印付けをしながら読む→子どもと大人が印を付け、付けた箇所について説明し合う→設問文に取り組む - 子どもの付けた印が、見当違いの内容や箇所であっても、ストレートな批判は避ける

- 付けた印の色や箇所の根拠について語ってもらうことで、文章理解が深まる

- とっつきにくい課題文であっても、一部の理解できた内容について話すことで、子どもはその文章の解説者という立場に身を置くことができる

- 大人が付けた印の箇所(解説を見て、あらかじめ印を付けておくことも可能)に、子どもの箇所が近づいてくれば、読解力がついてきたことになる

3色印付け読解法は大人でも役に立つ有益な読解ツールです。

子どもが学ぶことの楽しさを知り、緊張感と不安にさらされる受験期を安心感を持って乗り切るために、ぜひこの手法を利用していただければと思います。

攻めの読解力を身につけることで、国語迷子になっているお子様を、ぜひ目指すべきゴールに導いていってあげてください!