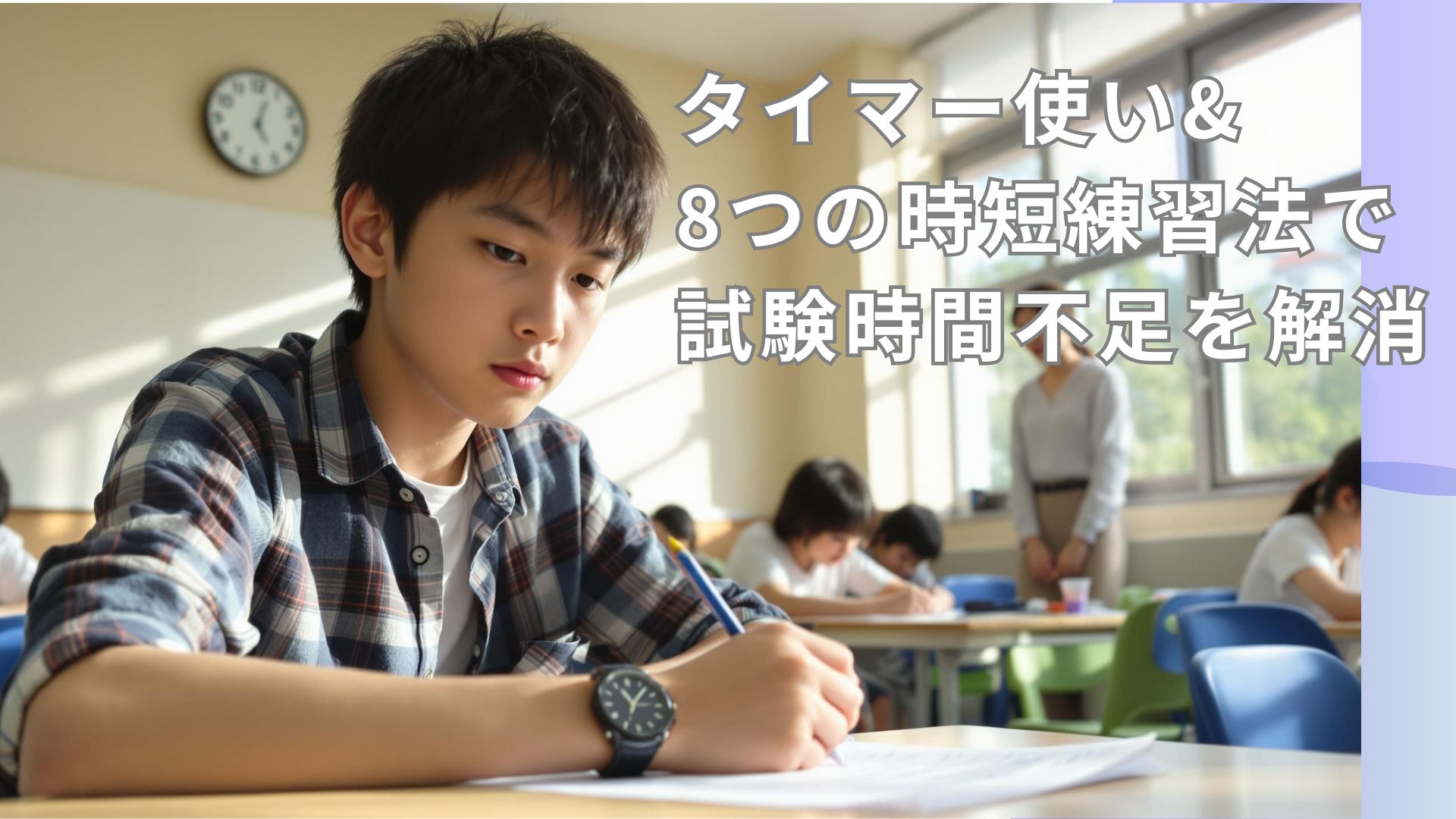

【中学受験】国語の時間が足りない!を解決するタイマー活用術&練習法8選

近年、中学受験国語の問題は増加傾向にあり、難易度も高まっています。試験時間が足りなくて困っているお子さんも多いでしょう。

頑張っても絶対時間内になんか終わらないよ!

この前なんか急いで解いたら、30点代になっちゃった~(泣)

そこでこの記事では、中学受験をするお子様が【正確かつ時間内に国語の問題を解き切るスキル】を身につける方法をお伝えします。

このやり方は国語だけでなく他教科にも応用可能です。

また、ゲーム感覚で取り組めるため、お子さんが自主的にタイムマネジメントに取り組むようになります。そしてメインの時間短縮法の他、お家でできる時短のための実践的練習法もご紹介!

国語の「時間が足りない」問題を、一緒に解決していきましょう。

タイマー活用で中学受験生が自主的に国語試験の時短を目指す!

中学受験の問題で、「国語だけは時間内に解き切れない、時間が足りない」という声を多く聞きます。この章ではその原因と、タイマーを使った解決策をお伝えしていきます。

受験国語で時間内に問題を解き切れない原因

子どもが受験国語で時間内に問題を解き切れない主な原因は、以下の2つが考えられます。

- 解答の時間感覚を身につけていない

- 時間内に解いていくテスト技術を身につけていない

ですから、解答していく時間感覚とテスト技術がそろえば、子ども自身が「時間短縮して問題を解き切ろう!」と発奮するようになります。

しかもそれがゲーム感覚でできれば、お子さん自身にとっては言うことなしですよね。

それでは2つの原因を一気に解決する方法を、ご紹介しましょう!

国語の「時間が足りない」を解決する必須アイテム

「解答していく時間感覚」と「テスト技術」を身につけ、子ども自身が「時間内に問題を解き切るぞ!」とゲーム感覚で取り組むための必須アイテムをご紹介します!

急がせると、読み取りが浅くなってしまうんです。

うちの子の場合、文章を読むのが遅い上に、設問文に答えるのにも時間がかかるんですよね。

シクシク…(泣)

大丈夫です!

確かに時間短縮を強いるだけでは、理解が浅くなってしまう可能性がありますよね。

そこで今回は、ある物を使います。

これって、キッチンタイマーですよね?

勉強に使うんですか???

はい、タイマーです。使い方には、ちょっとしたコツがあるんですよ。

やってはいけない使い方があるので、それも説明していきますね!

時間短縮練習に使うもの

タイマー: カウントアップとカウントダウンの機能が付いた物

・キッチンタイマーで十分

・学習用タイマーもお勧め

・まずは、お家にあるタイマーを使ってみましょう

タイマーの使い方

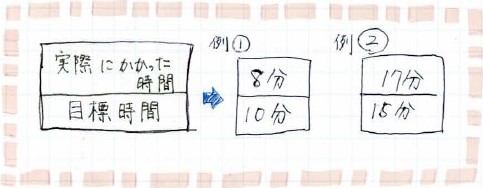

『目標時間が10分、実際にかかった時間が8分』なら「8/10」(例①)と書き、

『目標時間が15分、実際にかかった時間が17分』なら「17/15」(例②)と書く

※ 2回目に同じ問題を解く場合は、1回目の記録時間と並べて記載すると、成長の過程がわかって、お子様のモチベーションアップにも役立ちます。

日付も一緒に記録しておきましょう。

初めはだいたいの検討でOKです。

注意点:この時点では、早く解き終わることが目的ではないので、少し時間に余裕があるぐらいでかまいません。そこから、徐々に短縮していくと、子どもが達成感を感じやすく、やる気が出るきっかけになります。

例)目標が20分なら20からカウントダウンで、スタート

決して急がせる必要はありません。

大事なのは、子どもが『自分がどれくらいで終わるか』という意識を持つことです。

お子さんに対しては、「時短しよう」ではなく、「何分で解けるか予想してみよう」とアプローチしてください。

初めは、少し長めに目標時間を設定してOK。

子どもが「あれ、余裕で解き切れるじゃん」という体験を通して、達成感を感じることが大事です。

それで自信をつけたところで「もう1分短くしてみれば?」等、提案してください。

「何分で問題を解けるかな」と予測する内に、子ども自身が「もう少し早く問題を解こう」とやる気を出すということですか?

そうなんです。

お子さんに早く解答することを要求するより、本人が「どうやったら早く正確に問題を解けるようになるんだろう」と考える状況を作りましょう!

国語テストで「時間感覚」を身につけていくプロセス

タイマーを使った練習で、予想時間と実際の差を確認しながら、子どもは時間感覚を身につけていきます。

ここでは、お子さんが自分のペースを客観的に把握できるようになるプロセスを紹介しましょう。

ぼくたちが、タイマーを使った練習法でどうやって解答時間を短縮していくか、段階的に説明していくね!

●問題を解くのにかかる時間を予想して、記載

↓

●実際に問題を解く

↓

●予想した時間と実際のかかった時間に、どれほどのズレがあるか確認する

↓

●くり返す

↓

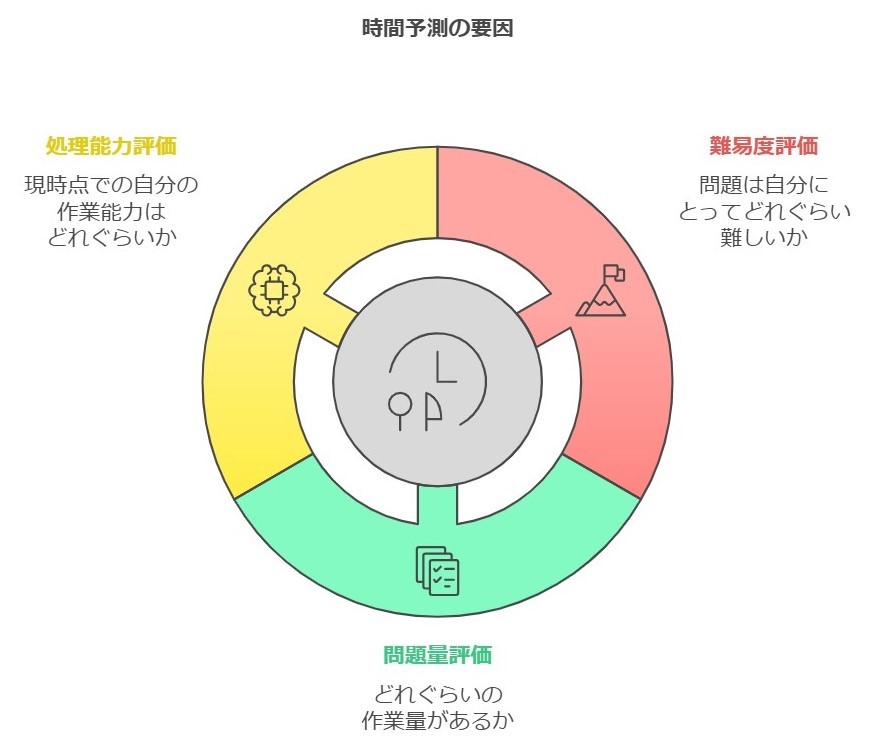

●「どれくらいの難易度だと、どれくらい時間がかかるか」

「どれくらいの問題量だと、どれくらいの時間が必要か」

「今の自分の問題処理能力は、どれくらいか」

この3つをかけ合わせて、予想時間を立てるようになる

↓

●立てた仮説の時間で、問題に取り組む

↓

●結果を確認し、次回にいかす

↓

●くり返す

↓

●自分の問題処理能力を認識できるようになり、時間感覚が身につく

自分の立てた目標時間内に解答を終えたいと、願うようになる

- 目標時間は、その子が「解き終わるだろう」~「ギリギリ解き切れるかな?」の間で設定しましょう。

- お子さん自身が判断し、設定することが大事です。

- 初めは、理想的な時間でなくても大丈夫。

とぎすまされた時間の感性・感度が身についてから、時間短縮を目指しましょう。

【時間に対する意識】は初期段階から養い始めることが可能です。

目標時間と実際にかかった時間を記録し、予測と体感をくり返す内に時短意識が培われます。

効果的な学習には、ステップを踏んだアプローチが不可欠です。

まずは正確さという土台を重視し、時間感覚を養いながら、最終的にスピードアップを図りましょう。

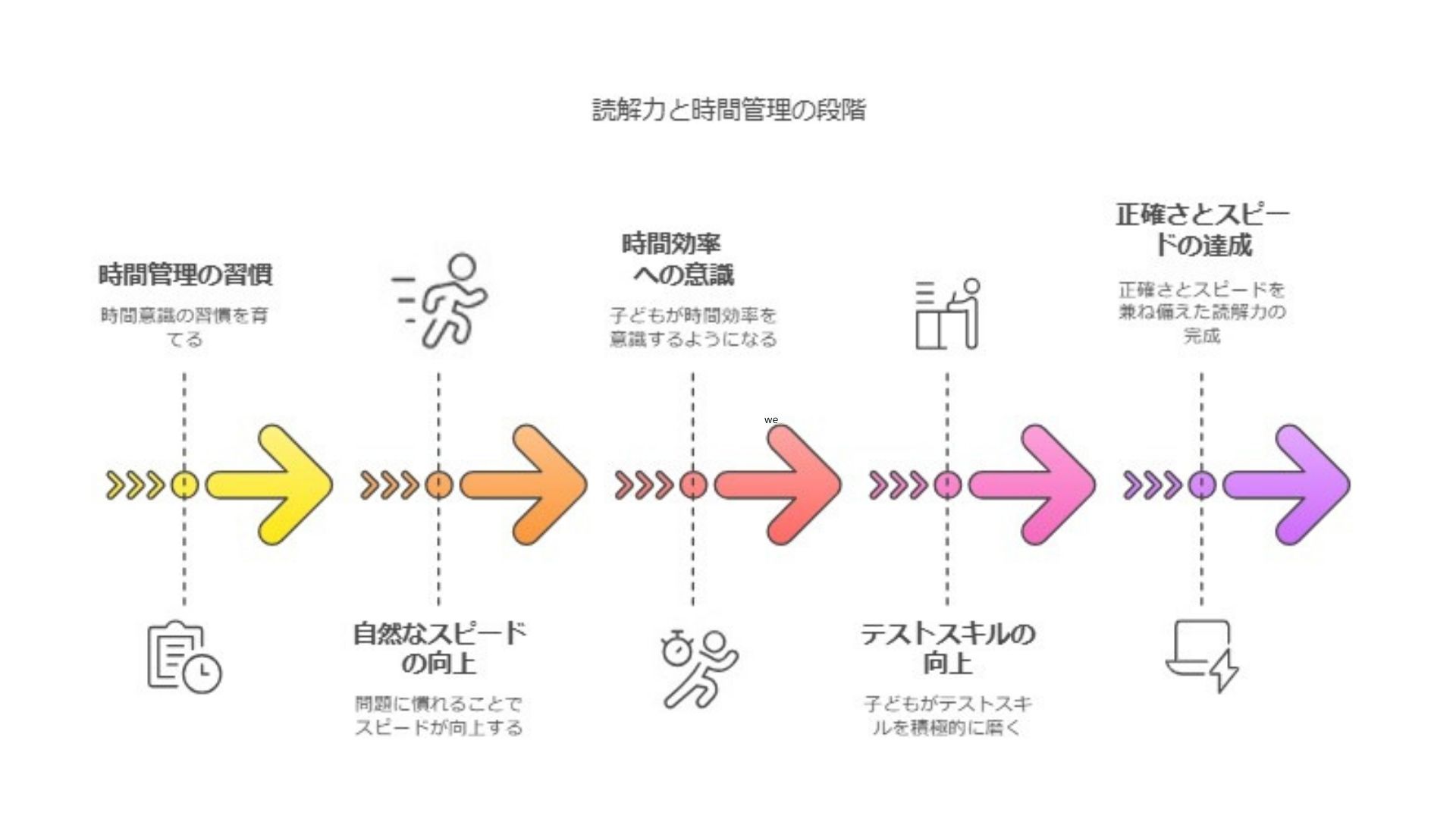

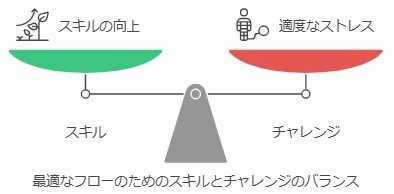

下は、そのイメージ図です。

タイマーを使った国語の時短練習で注意すべき2点

それでは、タイマーを使用した国語テストの時間短縮法で注意すべきことを、2つお伝えしましょう。

気をつけないと練習の効果をだいなしにしてしまうので、時々確認することが必要です。

注意点1:意識させるのは時短ではなく現時点での【問題処理能力】

中学受験の国語でお子さんが「時間が足りない」と感じているのなら、まずは「自分はどのくらい時間があれば問題を解き切れるのか」を意識させましょう。

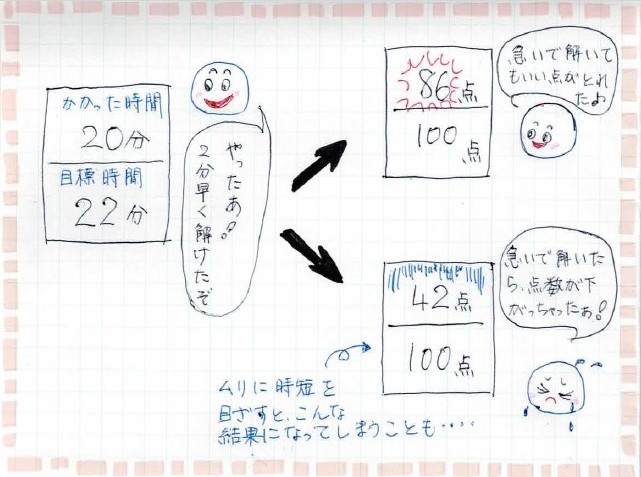

なぜなら、時間感覚が育っていない段階で時短を意識しすぎると、プレッシャーから焦りを生み、雑な読解につながりやすいからです。

持っている実力さえ、発揮できなくなってしまうこともあります。

最初は目標時間をオーバーしてもかまいません。

大切なのは、「どこでどれくらいの時間がかかったか」を体感すること。

この習慣を続けると時間の経過を意識できるようになり、時短するための手段を自ら考えるようになります。

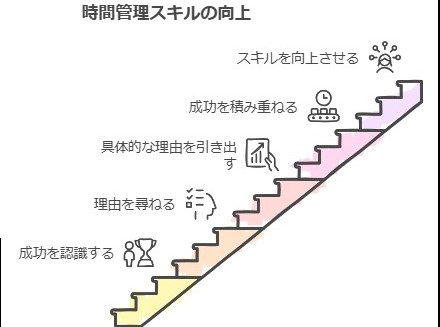

その際有効なのは、成功体験を言語化させることです。

「自分の決めた時間内で解答できたね」とほめた後、

「どうして時間内に終われたと思う?」

「どのあたりが今までよりテンポよく進められた?」と、具体的な理由をインタビューしてみましょう。

成功体験を積み重ねることで、時間管理のスキルがさらに向上します。

現時点でどれくらいの時間があれば問題に解答できるか、自らの【問題処理能力】を踏まえつつテストに取り組む姿勢が養われていくのです。

そして、計画通りに解けた経験は、大きな自信となって成長につながります。

その感覚を大切にしながら、徐々にスピードアップを目指していきましょう。

何かを成しとげた時の感覚を覚えておけば、次回はそれをくり返すだけでいいのですから、子どもにとって貴重な経験となりますよ。

『同時に複数の効果は求めない』

「時間が足りない」問題を解決するためには、「正確に解く」ことを優先した後に「時間短縮」を目指していきましょう。

なぜなら同時に2つの効果を求めると、学習効率が低下してしまうからです。

算数の計算ドリルを例に考えるとわかりやすいでしょう。

まずは正しく計算する方法を理解し、正確に解けるよう練習しますよね。

そして間違いなく計算ができるようになった段階で、初めて速く問題を解く練習に入ります。

国語の文章読解も同様です。

まずは「正確さを身につける」ことを優先し、その後で「時間短縮」を目指しましょう。

注意点2:スマホのタイマー機能は使わない

スマホのタイマー機能を、中学受験の時短ツールとして使うことは控えましょう。

なぜなら気が散って、学習の質を著しく低下させる要因があるからです。

具体的には、以下の3つの弊害があげられます

- 集中力の妨げ:着信通知により思考の流れが中断される

- SNSやゲーム等の誘惑:さまざまな魅力的な機能があるため、誘惑と闘いながら学習しなければならなくなる

- 良質な学習習慣が身につかない:勉強時間と遊びの時間の区別が曖昧になりがち

したがって、中学受験生の時間管理にはスマホのタイマー機能ではなく、シンプルなタイマーを使うことをお勧めします。

集中できる環境を整えて練習し、試験本番で再現できる時短スキルを身につけましょう。

タイマーの2機能をフル活用して受験国語の時短を実現させる

タイマーには、カウントダウンとカウントアップの2つの機能があります。

その機能を使って子どもの学習効果を上げる方法を、ご紹介しましょう。

また、お薦めの学習タイマーもご紹介しますね!

カウントダウン機能:受験国語を制する集中力を発揮する

国語の「時間が足りない」問題を解決するために、全神経を集中して取り組むことが大切!

そういった理想的な状態であるフローの状態を、タイマーのカウントダウン機能が創りだしてくれます。

タイマー活用時短術で至高の集中状態「フロー」を呼び込む

最短の時間で試験問題に解答していくには、高い集中力をもってテストに臨む必要があります。

そういう理想的な状態が「フロー状態」です。

聞いたことがある方も多いかと。アスリートが「ゾーンに入る」というアレです。

ではどのような条件がそろえば、このフロー状態になれるのでしょうか?

中学受験生であれば、次の5つがあげられます。

フロー状態に入る条件

- 明確な目標設定:取り組むべきタスクや目標が明確である

- 適切な挑戦レベル:課題が簡単すぎても難しすぎてもフロー状態に入りにくくなる

- フィードバックの即時性:学習の進捗や成果について即時にフィードバックが得られる

- 内的な動機づけ:学習そのものに対する興味や関心が高いと、自然と集中力が高まりやすくなる

- 集中できる環境:静かで集中しやすい学習環境を整えることが大切

あれ?これってさ、テレビゲームなんかと似てるよね?

そうなんです!

子どもたちが夢中になるゲームは、フロー状態になれる条件がそろってるんですよ。

だから子どもたちは、ゲームにどっぷりはまってしまうのね。。。

タイマー活用で学習効率UP!フロー状態に導く5つの効果

フロー状態というのは、スキルとチャレンジのバランスがちょうど良い状態です。

この状態になれば、実力を出し切り、最短時間で解答していくことが可能。

タイマーを使った学習法は、この理想的状況を創ってくれます。

タイマーを使った練習がフロー状態に近づけてくれる理由は、以下の通り。

- 明確な目標設定:具体的な目標時間を設定すると、達成感を得やすくなる

- 適切な挑戦レベル:自分に合った時間を設定することで、難易度の調整ができる

- フィードバックの即時性:解答後すぐに目標時間が達成できたか確認できる

- 内的な動機づけ:成長度合いが毎回確認でき、努力するモチベーションになる

- 集中できる環境:タイマーのカウントダウンにより、残り時間が視覚情報として入る。また、スマホを遠ざけることで、学習に専念できる

タイマーを使って時間設定するという手法は、どの教科にも使えそうね。

かかる時間を予測する習慣をつけておけば、子ども自身が時短に励むようになります。

参考元:フロー心理学,フロー状態の意味を公認心理師が解説

フロー状態について/ウィキペディア

カウントアップ機能:受験国語で時間が足りなくなる原因を洗い出す

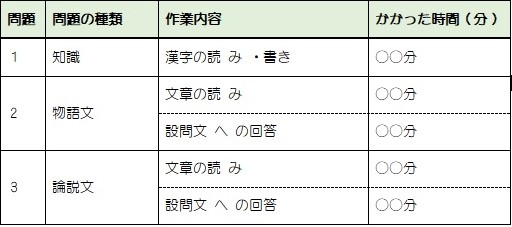

タイマーのカウントアップ機能をストップウォッチの様に使ってみてください。

そして、どこにどれくらいの時間がかかっているか、解析してみましょう。

各作業の使用時間がわかると、時間がかかる原因がわかり、対策が立てられます。

以下は、代表的な原因です。

●文章の読みで時間がかかる場合

・大切なところとそうでないところの、メリハリをつけて読めていない

・わからない語があると、そこでひっかかって考えてしまう

●設問文に回答する時間がかかる場合

・問われていることを明確に把握できず、何度も読み返している

・問題慣れしていないため、出題や回答のパターンを類推できない

・文章理解が浅く、設問文を見てから文章を読み直し、答えを探している

以下の様な項目で、問題に解答する速度を解析してみるとよいでしょう。

この結果を見ながら、お子様と話し合ってみましょう。

子ども自身が自分の状態を知ることは、客観的に自分をとらえ、やる気アップの情報源として有益です。

「こんなところに時間がかかってるんだ!」

「ここは、もう少し時間短縮できるぞ」

「得意な物語の方が時間がかかってるんだ!味わって読んでる場合じゃないや」

等、解答速度を上げていきたいと、子ども自身が発奮するでしょう。

受験国語の時短訓練に最適なタイマーとは?

カウントダウン・カウントアップ機能がついているタイマー、いいですね!

ところで、勉強向きのお薦めタイマーってありますか?

まずは、お家にある物を使ってみてください。

新しいタイマーを買うのは、何回か取り組んでみてからでいいでしょう。

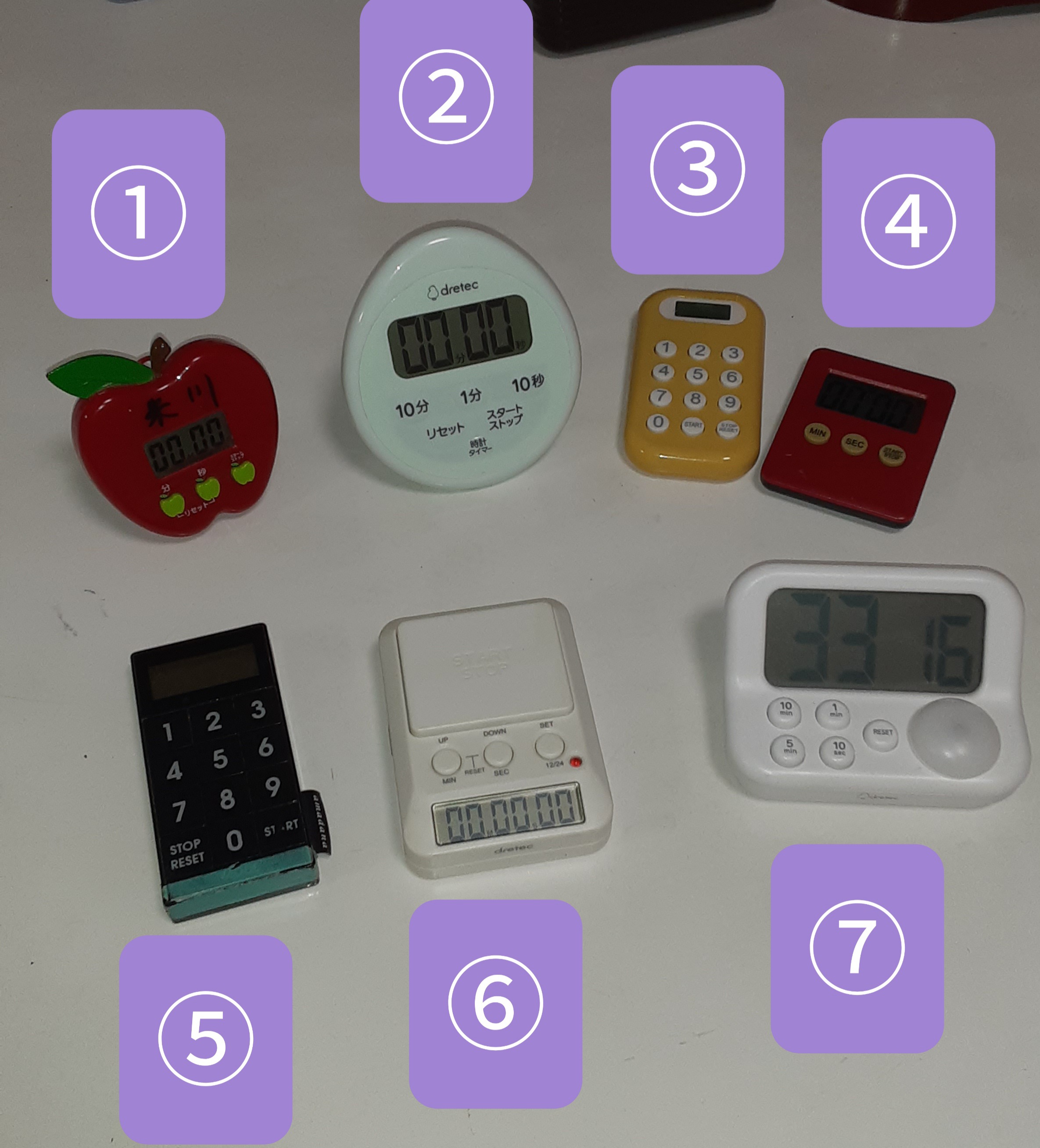

私が愛用しているタイマーはこちら

↓

全てカウントアップとカウントダウンの機能がついています。

①②は、後ろにスタンドが付いていて、立たせることが可能。

③④は、100円ショップの物。

⑤は、5分前と10分前にピピッとお知らせ機能付き。

⑥は、試験までの日をカウントダウンできる本格派。

⑦が、学習タイマーとしては1番お勧め!設定時間を過ぎると10回鳴った後、自動でカウントアップに切り替わります。止めたりする手間がいらないので、超便利。

ぼくは、⑦がいいな♪

テストがまだ終わってない時にタイマーがぴーぴー鳴っても、そのまま問題を解いていられるんだよね。

国語の「時間が足りない」問題を解決する練習法:お勧め8選

ここまで、国語の「時間が足りない」問題を解決するための、タイマー活用術について説明してきました。

この章ではタイマーを併用しつつ、他の解答速度を上げる練習法をお伝えします。

受験国語の時短がかなう練習法8選

時間内に問題を終わらせる練習や工夫は、まだまだあります。

毎日コツコツ取り組むものが多いですが、テスト中意識するだけで時短につながるものも!

できるものから取り組んでみましょう。

1、音読

文章処理の力がつきます。週3、4回でもかまいません。

つかえずに読むには、読みあげている少し先を、視覚でとらえる必要があります。

それが、認知できる範囲を広げる効果を持つのです。

2、速い音読

早口言葉風に音読します。その際、感情を込めた読み方でなくてもOK。

文章処理速度を上げるのに効果的です。

お家の人と競争して、ゲーム感覚で取り組みましょう。

3、語い

わからない語があると、そこで考えこんでしまうお子さんが少なくありません。

しかしその言葉がプラスイメージを持つか、マイナスイメージを持つかを類推すれば、乗り切れることも多いのです。

また語いを増やすために、日々問題集に取り組んでおきましょう。

4、問題パターンを意識する

受験国語は問題形式や問われる内容に、ある程度パターンがあります。

それが意識できると、何を意識して文章を読めばいいか予測することが可能です。

例)物語文なら、人物の感情を問われます。

何か事件が起こり、人物の気持ちに変化が起こる。そのきっかけは何か、どのような変化があったかを問われる問題が多いです。

5、読む速度に緩急をつける

まとめや最終的な主張は、注意深く読む必要がありますが、逆に例をあげている箇所はスピードアップして大丈夫です。

子どもは興味をおぼえ、例文のところでゆっくり読んでしまいがち。

メリハリをつけて読めているか、確認してあげてください。

6、3色の印付けをしながら文章を読む

大切なところに赤い印、ある程度大切なところに青い印、自分が感想を持ったところに緑の印を付けていきます。

情報重要度を判断する力をつけるのに、有益です。答えの根拠となる場所を可視化できるので、時短に直結します。

※ 3色の印付けをしながら文章を読む方法は、以下の記事を参考にしてください。

中学受験の国語:3色印付け読解法で偏差値15アップが可能?実践法を解説!

7、設問文にチェックを入れる

あらかじめ問われる内容に印を付けておくと、答えを探しながら文章を読むことができます。

8、【短縮時間での解答】を体感する

1度解いた試験を解説を聞いて理解した後、数日後再度解いてみましょう。

その際、設定時間を理想目標にして取り組みます。

答えがわかっているわけですから、かなり良いスピードで解答していけるはず。

こうすることで、自分がどれほどの速度で問題を解いていくべきか、体感できます。

体験した理想速度を目標に、新たな問題にチャレンジしていきましょう。

お家でできる中学受験国語の時短対策

前述した「時間が足りない」問題を解決するための練習法の内、以下のものは特にお家で練習することをお勧めします。

毎日コツコツ取り組んでほしいもの

毎日続ける勉強こそ、ぜひお家の方が確認し、一緒に取り組んでください。

1、音読

学校の宿題で出ているケースも多いかと思います。素材は何でもかまいません。

文章を読むことを楽しみ、内容について家族で話し合うことは、他の教科にも良い影響があります。

2、速い音読

ぜひゲーム感覚で、兄弟や親御さんと競争してみてください。

楽しみながら実力がつきますよ。

3、語い

語いの強化は、子どもがわかったつもりに留まっていないか、その言葉を使って例文を作る等の【アウトプット練習】を、随時取り入れてください。

親子でその言葉を使った文を作ると楽しみながら学習できるので、より強く記憶に残ります。

ヤンヤン、これならママと一緒にがんばれそうじゃない?

意識するだけで時短効果が上がるもの

ある程度学習の積み重ねがあっても、意識しないと点数を落としてしまいます。

定期的に「テスト中、これ意識していた?」と、確認してあげてください。

5、問題パターンを意識する

毎回の問題や試験で、パターンの特徴を意識しながら読んでいるか、対話を通して確認してあげてください。

物語文の例:人物の感情を問われます。

ほとんどが「事件や問題の解決」「人物の成長・気づき」や「マイナスの状態からプラスの状態へ」という【変化】を描写した部分について問われます。

論説文の例:「日本と外国」「今と昔」「自然と科学」等、AとBを比べるという比較構造が多いです。

両者の違いは何か、また筆者がどのような意見を持っているかが問われます。

6、読む速度に緩急をつける

最後の段落あるいは冒頭部分には、主な主張やまとめ、また答えの根拠となる要素が含まれています。

そこが注意深く読めているでしょうか。

また例示部分は速度を上げて読んでいるか等、適切な意識づけができているか確認してあげてください。

『時間短縮がかなう練習法8選』は、お家の方が見てくださるのが理想ですが、家庭教師や個別塾の先生に頼んでもよいでしょう。

できそうなものから始め、徐々に練習法を追加していってください。

タイマー活用&8つの時短練習法で受験国語の時間不足を解消!

この記事では、タイマーを活用して効率的に時間を管理し、さらに国語の試験での時間不足を解決する練習方法をご紹介してきました。

この記事の大事なポイントをまとめますね。

子どもの良いサポートができるよう、ご一緒に確認しましょう!

1、タイマーは「制限時間内に終わらせる」ためではなく、「時間感覚を養う」ために使用する

2、とぎすまされた時間の感性・感度を身につけていなければ、解答時間の短縮は至難のわざ。

時短を強いると、子どもに無理をさせることにつながる

3、時間が過ぎていく過程をタイマーによって視覚化すると、本人の時短意識が育つ

4、「速さ」と「正確さ」を同時に追い求めない。

ただし、速さを養うために、時間だけは初めから意識する

5、テストの難易度・問題量と自分の処理能力の要素から、何分で解答を終えられるか、子ども自身に予測させる。

そのために『かかった時間/目標時間』を記録する習慣をつける

6、タイマーの2つの機能を使い分けよう。カウントダウン機能で集中力の高い「フロー状態」を創り出し、カウントアップ機能で各部分のかかった時間を把握して子どものクセを知る

7、音読・語い・文作りのアウトプット作業等、基礎力を培う練習は、時間短縮の土台となる重要なスキル。日々の積み重ねが大事!

お家の人と一緒に取り組めば、学習効果が高まる

時短するスキル習得を、以下の3段階でとらえるとよいでしょう。

「タイマー活用法」で大切な3つのステップ

第1段階:時間を意識する習慣づけをしながら、正確に解答できるように問題に取り組む

第2段階:問題に慣れてくると、解答スピードを上げたいと子ども本人が時短を意識する

第3段階:お子さん自身が時短のためのテストスキルを積極的に磨くようになる

この段階で、正確さとスピードを兼ね備えた読解力が完成します。

時間感覚が身についてくる過程で、子ども本人が「自分が立てた目標なんだから、その時間で終わらせたい」と考えるようになるのです。

ごめんね、ヤンヤン。

早く早くって焦ってたのはママの方だったよ。

時間内に終わらせることより、もっと大切なことってあるのね。

うん!

少しずつ早く解けるよう、ぼくもがんばるよ!

中学受験において、国語は特に時間が足りなくなることが多い科目。

タイマー活用術や日々の学習を通して、子どもが自主的に時間管理能力を高め、中学受験の国語試験で自信を持って解答できるようサポートしていきましょう。

**スピードを上げても、読み取る力を落とすことのない読解力を身につけたい方は、こちらの記事をご参照ください。

中学受験の国語:3色印付け読解法で偏差値15アップが可能?実践法を解説!